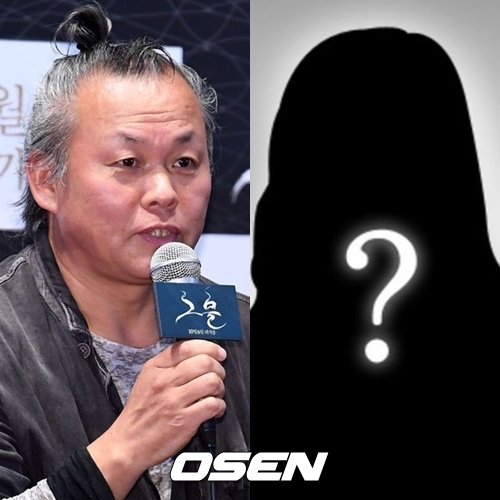

무명 여배우 A씨가 오늘(14일) 세계적으로 명성 높은 김기덕 감독의 부당함을 눈물로 호소했다. “만약 제가 명성 높은 배우였다면 김기덕 감독님이 과연 이렇게 할 수 있겠느냐”는 것이었다.

지난 2013년 김기덕 감독의 영화 ‘뫼비우스’에 엄마 역할로 출연할 예정이었던 A씨는 오늘 오전 서울 합정동 한국성폭력상담소에서 김 감독에 대한 검찰의 500만 원 약식기소 처분 규탄 기자회견을 열고 취재진 앞에 섰다. 신변보호의 이유로 파티션으로 얼굴을 가린 채 피해자 발언 및 질문에 대답했다.

A씨는 “저는 오랜 고민 끝에 두렵고 떨리는 마음으로 이 자리에 나왔다(눈물). 지금도 무척 떨린다. 4년 만에 나타나 고소 것이 아니라 고소를 한 번 하는데 4년이나 걸린 사건”이라고 말하며 흐느꼈다.

김기덕 사건의 공동대책위원회 측은 “검찰이 불기소한 강제추행 치상과 명예훼손 등 나머지 사실에 대해서는 항고를 통해 다시 한 번 철저한 수사를 촉구할 예정”이라며 “(김기덕 감독이 촬영시 내린 지시는)성적 수치심과 모욕감을 유발하는 강제추행의 의도라고 볼 수 있다. 검찰이 무혐의 처분으로 재판에서 다퉈볼 기회조차 원천적으로 봉쇄시켰다. 검찰이 구형한 500만 원의 구약식이 적절한 양형인지 다시 한 번 판단 받을 기회가 부여됨으로써 영화계 폐해에 제동을 걸 계기가 마련되길 바란다”고 힘주어 말했다.

김 감독은 '뫼비우스'에 캐스팅됐던 A씨에게 촬영장에서는 감정이입에 필요하다며 뺨을 세 차례 세게 때리는 등 폭행을 가한 혐의를 받았다. A씨는 김 감독이 대본에 없던 베드신 및 남성 상대 배우의 성기를 잡는 장면을 요구해 영화 출연을 포기했다고 주장했다.

이에 이달 11일 서울중앙지검은 김 감독이 현장에서 A씨를 폭행한 부분에 대한 혐의를 인정하며 폭행죄로 벌금 500만 원을 구하는 약식기소를 구형했다. 그러나 나머지 고소사실에 대해서는 증거불충분을 이유로 혐의 없음 처분을 내렸다.

A씨는 “검찰의 구형 소식을 듣고 충격 받았다. 증거가 불충분하다고 하시는데 저는 이해가 가지 않는다. 감독님이 현장에서 ‘감정 잡게 할 거야’라며 뺨을 3대를 때리신 다음에 바로 카메라를 켜서 연기를 하게 하셨다. 저는 무서웠지만 현장에서 어느 누구도 문제 제기를 하고 도와주신 분이 없었다. 모두 제 시선을 피했다. 너무 외로웠다”고 당시를 회상하며 눈물을 흘렸다.

촬영장에서 겪은 사건으로 인해 A씨는 외상 후 스트레스 장애를 겪었고 이에 연기자 생활도 하지 못하고 있다고 털어놨다. “저는 2013년 사건 이후 집 밖에 나가지 못할 정도로 공포에 시달렸다. 변호사도 만났고 심리 상담 치료도 받았다. 하지만 무고죄의 위험이 있다는 이유로 경찰 조사도 진행되지 않았다. 적극적으로 도움을 요청했지만 ‘세계적인 감독을 상대로 승산이 있겠냐’며 다들 잊으라고만 했다”고 비참했던 순간들을 전했다.

A씨는 “세계적으로 인정받은 감독님이 저 같은 무명배우에게 왜 이렇게 하시는지 모르겠다. 사건이 공론화된 후 저는 악플에 시달리고 있다. 그들에 비하면 저는 명성, 권력, 힘 없는 사회적 약자다. 김기덕 감독을 고소한 것을 후회하지 않지만 완전히 끝나야 이번 사건이 제 인생에서 어떤 의미를 차지하는지 말씀드릴 수 있을 것 같다. 죽을 때까지 씻을 수 없는 상처가 될지는 알 수 없다. 고소사실이 알려진 뒤 김기덕 필름에서 온 연락은 없다”고 담담히 말했다.

영화 촬영 현장에서 관행처럼 여겨지는 합의 없는 콘티 변경, 무명 배우들의 처우 개선이라는 혁신에 앞서 상대적으로 배우들을 존중하는 분위기가 조성되는 게 먼저다. 아무리 거창한 해결책을 세우더라도 당사자인 영화계가 적극적으로 움직이지 않으면 말짱 도루묵이다. 혁신 분위기를 위해 가장 시급한 게 바로 감독과 현장 스태프의 자세가 아닐까.

무명 배우 A씨와 김기덕 감독의 사건을 개인의 문제로 돌리고 추이를 지켜보겠다는 뜨뜻미지근한 반응을 보여선 안 된다. 한마디로 A씨의 눈물로 써내려간 호소가 메아리로 돌아오지 못하고 있는 형국이다./purplish@osen.co.kr

[사진] 이대선 기자 sunday@osen.co.kr