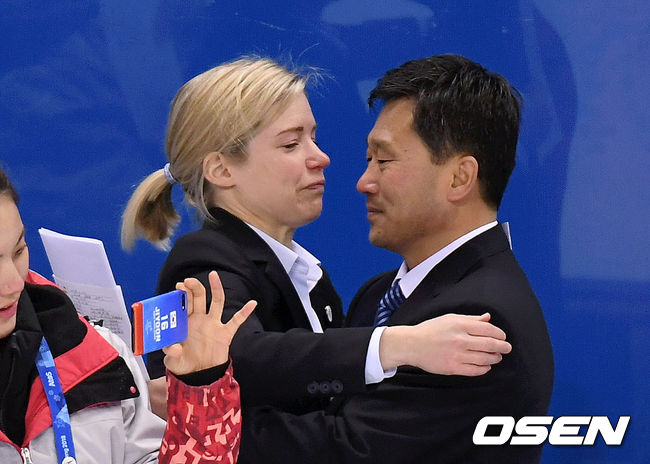

금발의 감독이 눈물을 흘렸다. 남북 단일팀의 최종전을 마친 뒤 조용히 눈물을 흘렸다. 아직 서른이 되지 않은그녀의 눈물이었다.

새라 머리는 1988년생으로 여자 아이스하키 대표팀 감독이다. 코치 경험이 없던 머리 감독은 지난 2014년 9월 백지선 남자 대표팀 감독의 추천으로 한국에 오게 됐다. 선수 생활서 뛰어난 결과를 얻은 것은 아니었지만 유럽에서 선수로 뛰기도 했고 집안이 유명한 아이스하키 집안이기 때문에 좋은 능력을 발휘할 것으로 보였다.

아버지 앤디 머리 감독은 북미아이스하키리그(NHL)의 유명 감독이다. 남자형제들도 모두 아이스하키 선수로 자라났다. 당연히 세라도 마찬가지였다.

머리 감독은 23일 강릉 올림픽 파크 내 코리아하우스에서 열린 기자회견에 참석했다. 머리 감독은 "인터뷰가 많아 완전히 쉬지는 못하고 있다"며 웃었다. 이어 "내일은 유명한 강릉의 커피도 맛보고, 이후 폐회식에 참석할 예정이다. 그리고는 쉬겠다"라고 말했다.

또 "경기는 모두 마쳤지만 계속 비디오 세션 등을 통해 북한 선수들을 가르치고 있다. 굉장히 열정적이다. 어제도 오후에 1시간 정도 시간을 함께 했다"고 전했다.

단일팀은 평창올림픽을 5전 5패로 마감했다. 조별예선에서 스위스에 0-8, 스웨덴에 0-8, 일본에 1-4로 패했다. 랜디 희수 그리핀(30)이 역사적인 올림픽 첫 골을 넣었다는 점에 만족해야 했다. 순위 결정전에서는 스위스에 0-2로 졌고 7-8위 결정전으로 밀려나 스웨덴에 1-6으로 또 졌다.

충분한 지도자 경험이 없고 여전히 어린 머리 감독은 부담이 컸다. 하지만 이겨냈다. 그의 별명은 '스트롱맨' 혹은 '불독'. 이유를 묻자 "남자형제가 2명이다. 항상 싸웠기 때문에 강해질 수밖에 없었다"고 너스레를 떨었다. 그리고 그녀는 "나는 좀처럼 울지 않는다. 2~3년에 한번 정도 운다. 이번에는 도저히 울지 않을 수 없었다"고 설명했다.

처음 감독 부임했을 때를 되돌아 봤다. 그녀는 "미국 혹은 캐나다처럼 선수들을 지도하면 될 것 같았다. 그러나 아이스하키는 달랐다. 따라서 나도 배우는 것이 많았다. 선수들과 함께 자랐다고 해야 한다"고 설명했다. 또 "아빠가 경기를 보지 못하신 것이 너무 아쉽다. 바쁘시기도 하고 긴 여행을 하기에는 나이도 많으시다"라면서 "하지만 오빠들이 여러가지 조언을 해줬다. 많은 분들의 도움이 있었기 때문에 가능했던 임무였다"고 말했다.

설상가상 그녀는 남북 단일팀이라는 문제까지 맞이했다. 처음부터 힘든 상황이었다. 이겨내기 쉽지 않을 것이라 예상했지만 그녀는 의연하게 대처했다.

올림픽을 준비하는 동안 머리 감독은 SNS도 하지 않았다. 그저 한국과 남북 단일팀 경기만 지켜봤다. 머리 감독은 "페이스북, 인스타그램 그리고 다른 동영상은 보지 않았다. 우리팀의 경기만 지켜봤다. 어떻게 하면 달라질 수 있을까에 대한 고민이었다"고 말했다.

30년의 인생에서 잊을 수 없는 경험을 한 그녀는 " "북한말 중에는 골리를 두고 '문지기'라고 하는 것이 재미있었다"라고 말하며 웃었다. 이어 "한국말 중에는 '거북이'가 좋다. 내가 바다거북을 좋아한다. '거북이'라는 말의 발음이 재미있는 것 같다"라고 더하며 웃었다.

또 그녀는 '새라'와 '코치'중 어떻게 불리는 것이 좋으냐고 묻자 고민 끝에 "감독님"이라며 명랑한 모습도 드러냈다. / 10bird@osen.co.kr